La artista y artesana textil Alejandra Soto Soto, nacida en Puerto Montt y criada como hija urbana de madre campesina originaria de Puelpun, sector rural de la comuna de Maullín. Recuerda que fue ella quien la introdujo en lo conceptual del tejido a telar, con términos mapuches, como telar de quelgos, a aprovechar huesos de ballena para apretar las tramas, a hilar en uso para lograr hilos de dos hebras que equilibra el tejido, o la utilización de plantas para teñir para incorporar los diversos colores del bosque.

La vida hermosa

Ha dedicado, en cuerpo y alma, más de tres décadas de su vida, a la artesanía, aunque a medida que ha ido avanzado la vida, toma conciencia que su trabajo se va convirtiendo en obra, y que “también es un acto de resistencia en el sentido de mi propia creación en el arte textil forma parte de nuestro patrimonio sureño, de ser de alguna manera un eslabón de otras artesanas que han estado antes que yo y que también fueron creadoras desde sus islas, desde sus campos, detrás de sus cocinas, a media luz, con la vela”

Aunque hoy día es poco común encontrar una iluminación tan precaria, porque felizmente la electricidad se propaga incluso en las islas o lugares más apartados de la región, Alejandra recuerda que “yo vi, y viví y estuve ahí con personas que hilaban con la luz que emanaba desde los discos de la estufa cuando había mucha leña”, para a continuación agregar con emoción, incorporando la mirada de una artista que pretende atrapar una realidad, o un momento efímero, que “esos discos se dilataban y se reflejaban en las paredes y esas señoras seguían tejiendo sus medias, seguían hilando y entremedio servían su mate humilde pero digno…bueno… puedo decir que el camino recorrido ha sido hermoso, a pesar de lo difícil, de lo precario, de lo solitario, como me dijo mi madre algunos años antes de morir, me dijo que la vida es hermosa”

Viajes a través de la artesanía

Luego de completar su Enseñanza Media, gana una beca para estudiar telar en la desaparecida Escuela Regional de Artesanos de Purranque. Todavía recuerda una cierta resistencia de su madre, que al día de hoy asume como preocupación, por cuanto en este tiempo, la escuela estaba bajo la tuición de Cema Chile, una organización emblemática de la dictadura. Sin embargo la realidad de la vida adulta se impone, por cuanto otros caminos eran imposibles para su realidad económica, más aun cuando la beca incluía alimentación y estadía.

En esta escuela confluían alumnos procedentes de diversas partes de Chile, y el año que permaneció allí, fue un momento tanto de aprendizaje como de creación, en el cual aprendió técnicas de tejido, dibujo artístico, dibujo técnico y otros temas relacionados. Aunque reflexiona que de los 50 alumnos de la época, no quedan más de 5 como artesanos activos, ya que no les enseñaron, lo más difícil: la comercialización de los productos.

Entre estos estudiantes, conoce a Fabián Hernández Catrileo, estudiante de Talabartería, con quien construye su familia, junto a sus hijos Martin y Francisco, con los cuales han continuado un viaje común de aprendizaje y creación.

La poca preparación en cuanto a la gestión comercial de aquella época, la llevan a emplearse en la pujante industria salmonera, que en ese entonces contaba con muy poca protección para sus trabajadores, en las frías plantas de faenado. Si bien el frío, y los turnos de producción fue un factor importante, el más trascendente para Alejandra, fue el anonimato del trabajo, donde los supervisores muchas veces desconocían hasta el nombre de sus equipos. Esto la lleva a renunciar, decisión que entrama su vida nuevamente hacia la artesanía y el arte.

Decide que es mejor dedicar su esfuerzo a tejer a tiempo completo, generando material, que aunque se vendía algunas piezas, la mayor parte se apilaba como una alegoría de sus propias preocupaciones, respecto a si el camino de la artesanía era el indicado.

Un momento de inflexión se produce durante la conmemoración de los 500 años del Encuentro de los Pueblos, que literalmente toca a su puerta. En efecto, el arribo de Colón a América se conmemora ampliamente en Europa y ella es visitada por un ciudadano chileno encargado de la conmemoración en Suecia, que la invita con todos los gastos pagados a exhibir y mostrar su trabajo en diferentes ciudades del país nórdico.

Al año siguiente expone en diversos lugares de Suecia, siendo recibida con respeto y cariño, recibiendo felicitaciones por el valor por su trabajo. Este viaje le dio la esperanza de que es posible torcer las dificultades propias de la realidad y sobretodo que estaba realizando un trabajo, que diferentes públicos comienzan a apreciar.

Luego de su estadía en Suecia, adquiere derechos sobre un espacio en el Pueblito de Melipulli, en Puerto Montt, donde trabaja, expone y comercializa su obra hasta el día de hoy. Sin embargo, puntualiza, que desde mediados de la década de los ’90 la comercialización de artesanía nacional se dificulta, por cuanto el mercado se inunda de productos de otros países.

Esta situación implica un nuevo desafío para la artesanía, que por ejemplo, conlleva dejar paulatinamente la elaboración de objetos artesanales de uso práctico para dar paso a una artesanía de calidad, con impronta decorativa o artística, necesariamente enfocado a un mercado reducido, dejando el público masivo, que en muchas ocasiones solo está interesado en adquirir pequeños recuerdos artesanales, la mayoría de las veces, de bajo valor económico y artístico.

Patrimonio artesanal

En base a su creación y experiencia, ha impartido tanto talleres de telar, como ha adjudicado fondos públicos, que le han permitido desarrollarse profesionalmente pero también interactuar con personas diversas, como mujeres campesinas, alumnos en proceso de reinserción escolar además de trabajar colaborativamente con otros creadores en múltiples proyectos y realizar diversas exposiciones artísticas.

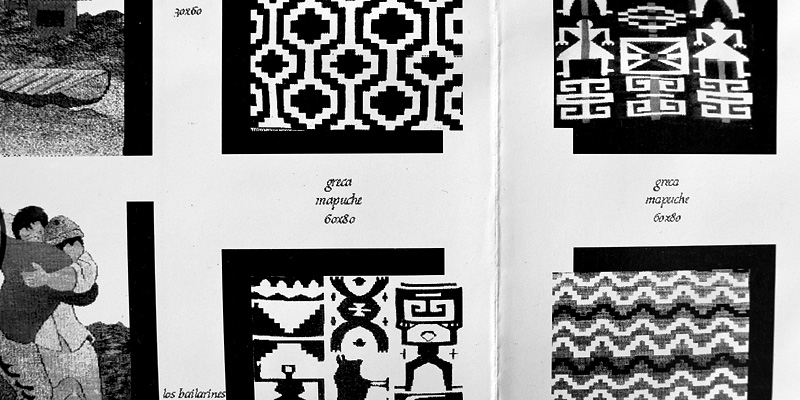

En relación al patrimonio, como artesana y artista textil, Alejandra estima que lo creado por generaciones pasadas va desapareciendo y son los artesanos que con una mirada propia, ayudan a salvaguardar nuestra herencia cultural. Esto implica que debe persistir una cadena de creación inter generacional, materializada en distintos lugares, y de allí nace la importancia de la colaboración, incluso entre técnicas distintas. Además agrega que el patrimonio también es dinámico y se expresa de diferentes formas, en cómo vivimos la cultura sureña, el paisaje, su gente, sus tradiciones.

Para Alejandra, su madre ocupa un rol central en su desarrollo como artesana y artista. “Mi madre me acerco al telar a través de conceptos como urdiembre, trama, el telar de quelgo, el ñirihue, el paranpahue, el hilado, el uso, la tortera, los colores que daba la naturaleza. Me decía que el bosque daba muchos colores”.

Destaca que su madre le enseño a hilar, “a hilar en el uso, con su tortera de hueso, que giraba y giraba y hacia ese sonido e hilaba muy delgado, muy fino y me decía que el hilado no tenía que quedar con lanas gruesas, debía quedar bien hecho, porque luego tenía que unirse ese hilo a otro igual de fino y torcerlo nuevamente para generar un hilo equilibrado, porque ese era un buen hilo que permitiría tejer cualquier artesanía. Recuerdo en una oportunidad que ella fue a urdir con una tía en el campo. Fuimos una tarde y ella ayudo a urdir, y me acuerdo como ellas se tiraban el ovillo que iba y volvía, y volvía a ir, se reían entremedio, y se tomaban su mate”.

Desde su obra, ella considera que sus tejidos cuentan una historia, donde ella actúa como una observadora inicial de su entorno, que después plasma en un telar, y quienes contemplan la obra final, interpretan desde sus vivencias esa historia inicial, y de esta forma las audiencias forman parte del proceso creativo.

Considera que el patrimonio es universal y que tanto hombres y como mujeres son igual de creadores, aunque sus miradas sean diferentes, estas se complementan. Los hombres construyen los telares, las mujeres tejen, y recogen la crítica, el aporte masculino. También el hombre utiliza el telar, con otra mirada, otra trama y ahora los migrantes, también aportan a nuestro patrimonio, ampliando los estilos de expresión.

Por ello, a modo de conclusión, indica que en su obra deja parte de su vida, sus pensamientos y de las mujeres que la precedieron en este oficio. Por ello en lo personal le gustaría dejar como herencia valores como constancia, responsabilidad, respeto a las artesanas mayores que nos han enseñado y nos han acercado a sus quelgos, a su conocimiento del telar, a la colaboración para que pueda existir una escuela de artesanos para niños, niñas y jóvenes de este tiempo donde el mundo presenta otros desafíos y que la creatividad sea una herramienta para su desarrollo.

En torno al futuro, reflexiona que cada telar es un maestro con desafíos a resolver, por eso está buscando lo nuevo, una nueva mirada, y en cierta forma volver a lo simple, dejar el perfeccionismo y la auto exigencia.

Video Entrevista